Р.Е. Теребенина

Дорогой читатель! Перед вами — плод многолетних поисков разгадки тайны гибели Пушкина. Достоевский в непревзойденной речи при открытии памятника Пушкину в Москве говорил о том, что поэт ушел и унес с собой некую тайну, а мы остались и разгадываем ее. Прошло уже более 155-ти лет после гибели Пушкина, многие пытались докопаться до причины ее и, несомненно, благодаря именно их труду стало возможным пройти и мне какую-то часть пути к разгадке этой тайны.

Как известно, пытаясь выяснить причины гибели поэта, подавляющее большинство исследователей сосредотачивало свое внимание на изучении последних лет его жизни. Отличие моего подхода состоит в том, что, обратившись к рукописям, письмам и творчеству Пушкина, я нашел в них свидетельства того, что подлинной причиной гибели поэта была не семейная или светская драма, разыгравшаяся в последние годы жизни поэта, а восстание декабристов в 1825 году, идейным вдохновителем которого он и был. Эту работу я посвятил светлой памяти Риммы Ефремовны Теребениной, 19 лет проработавшей хранителем рукописей Пушкина в Институте Русской Литературы АН СССР (Пушкинский Дом). В поисках материалов по этой теме (о связях Пушкина, Даля и их окружения с Николаевщиной) мне не раз приходилось работать в отделе рукописей Пушкинского Дома, где я неизменно получал исчерпывающую консультацию со стороны Р.Е.Теребениной. Несомненно, она была незаурядным человеком, в 1951 году с отличием окончила Ленинградский университет, аспирантуру под руководством известного пушкиниста Б. Мейлаха, после чего длительное время работала во Всесоюзном музее А.С. Пушкина и, наконец, была приглашена в Пушкинский Дом. Ею опубликовано около 30-ти научных работ — от научного описания вновь найденных автографов поэта до ряда глубоких, академических работ. Прекрасное знание Пушкинских рукописей позволило Римме Ефремовне выполнить ряд иконографических отождествлений рисунков поэта и даже разыскать автографы его стихотворений.

Она помогала многим пушкинистам как у нас в стране, так и за рубежом. Будучи добросовестным и принципиальным человеком, Р.Е. Теребенина не могла мириться с теми, мягко выражаясь, недостойными условиями, в которых хранились рукописи Пушкина и, пытаясь спасти их, не раз обращалась во все инстанции, в том числе и высшие, с докладными запискам по этому поводу. Этого ей не простили, и в конце 1984 года, когда она находилась в плановом отпуске, ее бесцеремонно уволили на пенсию, с минимально возможным содержанием. В знак протеста Римма Ефремовна отказалась взять пенсионную книжку и фактически осталась без содержания. Пережив в тяжелые военные годы блокаду, она не смогла в наши дни вынести унижение и несправедливость. 7 декабря 1989 года ее не стало. Мне суждено было исполнить ее последнюю волю. Порой мне кажется, что судьба Р.Е. Теребениной в чем-то перекликается с Пушкинской. Может быть, потому, что оба они ценили независимость и самоуважение выше самой жизни. Именно эта мысль играла ключевую роль при работе над “Пророком России”, судить о которой предоставляю читателю и времени.

До наших дней еще существует некая столичная монополия на пушкинистику, хотя в последнее время и появился ряд значительных провинциальных исследований с краеведческим уклоном. Настоящая работа была подготовлена к публикации еще в 1985 году, несколько лет лежала в “Литературной газете” (откуда ее выкрали), потом в журнале “Радуга”. Была представлена на рецензию Пушкинской комиссии АН СССР, в которой отмечалось, что в работе учтены все известные источники, что гипотеза, высказанная в ней, имеет право на существование, однако, её… еще рано публиковать… С тех пор прошло 6 лет и многое изменилось. Сегодня мы являемся свидетелями фактически революционных преобразований, одним из следствий которых стала возможной и настоящая публикация, за что приношу глубокую благодарность редакции газеты и отказываюсь в ее пользу от гонорара.

ПРОРОК РОССИИ

(Размышление над одной страницей рукописи и тайной гибели Пушкина)

“Пушкин есть пророчество и указание”

Ф. Достоевский.

В ЖИЗНИ Пушкина, кажется, не было более важного события, чем восстание 14 декабря 1825 года. Без преувеличения можно сказать, что первая русская революция стала для него той вершиной, с высоты которой он осознал себя пророком. Едва узнав о смерти Александра I, Пушкин из ссылки в Михайловском пишет Плетневу в Петербург: “Душа! Я пророк, ей Богу, пророк. Я “Андрея Шенье” велю напечатать церковными буквами во имя отца и сына и еtс. — выписывайте меня, красавцы мои, — а не то я не прочту вам трагедию свою”.

И “Андрей Шенье”, и “Борис Годунов” были великим предчувствием смутного времени между царствования Константина и Николая, а затем и восстания декабристов. Кто знает, может быть, движимый именно этим предчувствием, а не вызовом Пущина, поэт накануне восстания так стремился в Петербург. Говорят, что Пушкина спасло суеверие и он, встретив на своем пути попа и зайцев, поворотил назад. Как бы там ни было, на этот раз поэт избежал участи восставших, но мысль его долго еще обращалась к событиям того времени.

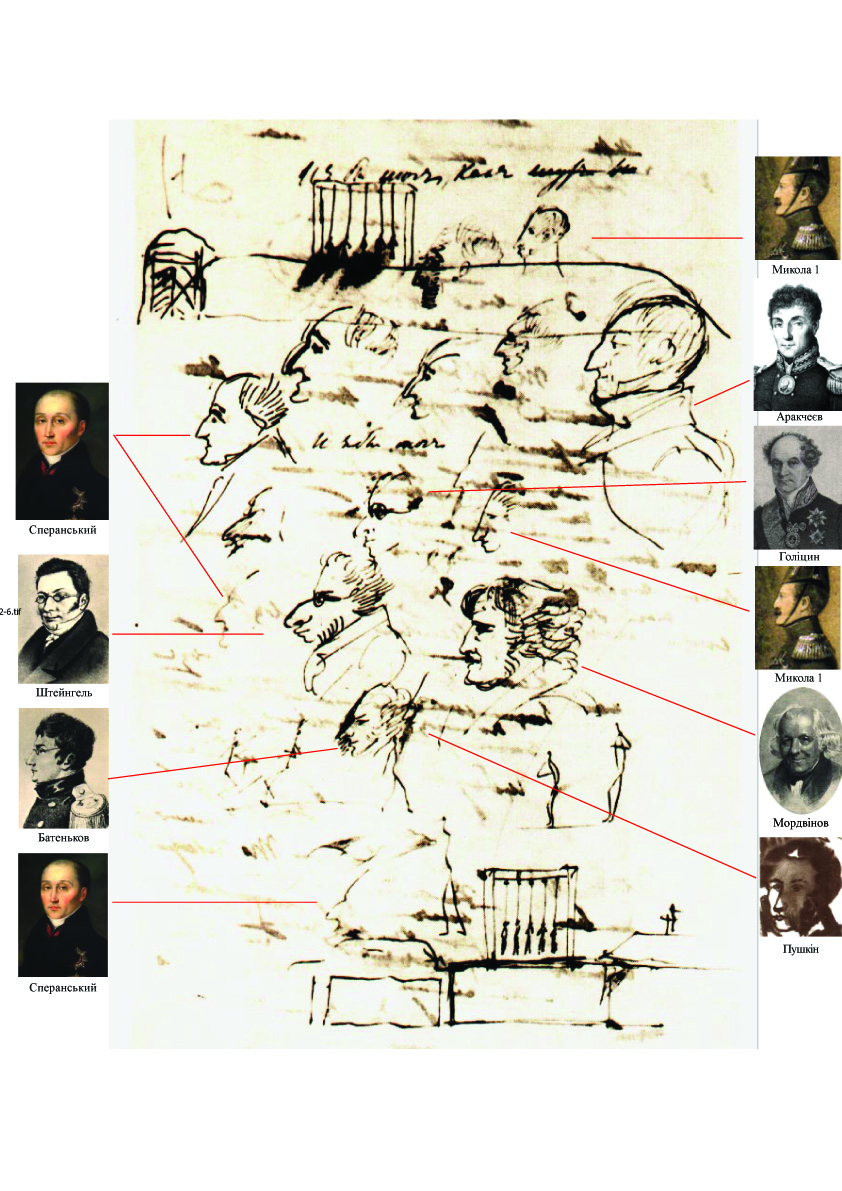

Одним из таких обращений стала лицевая сторона 38-го листа так называемой 3-й “масонской” тетради поэта. Все рисунки лиц на этой странице имеют портретное сходство, тем не менее многие из них остаются не отождествленными. Выполненная А. Эфросом и Т. Цявловской атрибуция 4-х рисунков никак не соответствует той глубине драматизма, тональность которой задана стихотворной строкой и дважды повторенной виселицей с пятью повешенными декабристами. По положению рассматриваемой страницы в рукописи установлено, что заполнялась она в ноябре 1826 года, т. е. после возвращения Пушкина в Михайловское из Москвы, куда он был вызван Николаем и где он мог узнать какие-то новые подробности о восстании декабристов.

Но что это были за подробности и что нового могло в них быть для поэта? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно, хотя бы по основным моментам, пройти вслед за Пушкиным тот путь, который он одолел за этот, может быть, самый драматичный год своей жизни.

Как известно, за восстанием последовал разгром и жесточайшие репрессии. 17 декабря 1825 года образована Следственная комиссия, которую формально возглавил военный министр А.Н. Татищев. Главным следователем стал сам Николай. В этом деле, по словам академика М.В. Нечкиной, “новый царь проявил незаурядные способности тюремщика и допросчика, “индивидуально” подходя к арестованным. Одних он запугивал, крича на них и топая ногами, другим обещал прощение за полную откровенность, напоминая им об их дворянстве и возможно высоком положении”. Более месяца после восстания Пушкин находился во власти слухов. Друзья перестали писать. Многие из них были арестованы, другие — боялись преследований. Наконец, в последних числах января, блокада молчания была прорвана и Пушкин пишет в Петербург П.А. Плетневу. А.А. Дельвигу и В.А. Жуковскому. И во всех письмах — тревога за. друзей и надежда на освобождение.

За собой он не видит никакой вины, кроме двух нерелигиозных строчек об афеизме да знакомства с некоторыми из заговорщиков. Снова письма к Жуковскому — он ближе всех к “молодому царю”. Жуковский долго молчал. Нетерпение Пушкина росло. В письмах к друзьям — он просит напомнить Жуковскому о себе. Наконец долгожданное письмо получено, 12 апреля 1826 года Жуковский писал из Петербурга: “Ты ни в чем не замешан — это правда. Но в бумагах каждого из действовавших находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством… не просись в Петербург. Еще не время. Я болен. Еду в Карлсбад: “возвращусь не прежде, как в половине сентября”. 19 апреля 1826 года Плетнев (очевидно, разъясняя позицию Жуковского) также советует от имени друзей “нынешнее лето провести вдеревне”.

Пушкин, конечно, и сам понимал, что “от жандарма он еще не ушел”. Понимал он и как Николай должен был относиться к его вольнолюбивым стихам. Но, действительность превзошла все его представления. После первых допросов Николай лично убедился в том, какую значительную роль играла литература в возбуждении восставших, и уже в начале января 1826 года, в обстановке секретности, он санкционировал работу негласного комитета по цензурным вопросам. По меткому выражению М.И. Гилельсона, детально исследовавшего этот вопрос, “надеть намордник” на прессу стало страстным желанием царя”. Вслед за этим последовал приказ, преследовавший ту же цель: “Из дел вынуть и сжечь все возмутительные стихи”. Так были уничтожены многие стихотворения Пушкина (уцелело только стихотворение “Кинжал” в деле Громницкого), а вместе с тем и улики против него. Впрочем, в делах декабристов оставалось еще множество показаний о Пушкине, которые были тщательно изучены М.В. Нечкиной.

Их вполне хватило бы не только для того, чтобы вызвать поэта на следственную комиссию, но и осудить его по высшему разряду. Так что же тогда остановило царя? Может быть, он боялся дважды наказывать поэта (ведь Пушкин уже 6-й год находился в ссылке)? Конечно, нет! Его остановил, вероятнее всего, значительно возросший к тому времени авторитет первого поэта России. Точно так же Николай вначале засекретил, а затем и вовсе приостановил накопление материалов следственной комиссией о связях с декабристами таких выдающихся личностей России того времени, как М.М. Сперанский, А.П. Ермолов, Н.С. Мордвинов и П.Д. Киселев. Тем самым он стремился принизить значение восстания.

А что же Пушкин? Последовал ли он советам друзей: сидеть смирно и писать для славы? Ничуть не бывало! Он вопреки советам друзей пошел навстречу опасности. 11 мая 1826 года поэт пишет письмо Николаю, которое отослал в первых числах июня. Ссылаясь на расстроенное здоровье, он просит разрешения выехать на лечение в Москву, Петербург или за границу. К письму приложена расписка о не принадлежности к тайным обществам в прошлом и обязательство не принадлежать в будущем. В письме изложен повод, а в расписках — намерение на получение свободы.

1 июня 1826 года царь подписал манифест об учреждении Верховного уголовного суда, подготовку, которого еще в мае он поручил Сперанскому. Суд состоял из представителей Государственного совета, Сената и Синода — всего 72 человека. Николай спешил, и уже 8 июля на его рассмотрение был представлен доклад о результатах работы суда. Судопроизводства как такового не было — это было судилище. Пятерых поставили вне разрядов и приговорили к четвертованию, остальных, в зависимости от вины, разбили на 11—16 групп. “Снисхождение” царя свелось к перемещению виновных из одной группы в другую. Пятерых, оставленных вне разрядов. Николай лицемерно оставил на усмотрение суда, одновременно дав указание о бескровной казни. Суд понял царя и приговорил их к повешению. В ночь на 13 июля на кронверке Петропавловской крепости они были повешены. О казни Пушкин узнал только 24 июля. В рукописях поэта имеется зашифрованная запись: “УОС.Р.П.М.К.Б. 24”(Услышал о смерти Рылеева. Пестеля, Муравьева-Апостола, Каховского, Бестужева. 24 июля). 14 августа Пушкин из Михайловского писал П.А. Вяземскому: “Еще таки я все надеюсь на коронацию повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна”. Отслужили молебен по казненным. Николай готовился к коронации в Москве. Пушкин ожидал своей участи в Михайловском. О чем он думал в это время, можно только догадываться. Один из его близких друзей, Вяземский, так писал об этом времени: “…о чем ни думаю. как ни развлекаюсь, а все прибивает меня невольно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей России сделали страшное лобное место”. На эти настроения Пушкин вторил ему: “На всех стихиях человек — Тиран, предатель или узник”.

Наконец, томительное ожидание разрешилось. 31 августа последовало высочайшее разрешение “по всеподданнейшему прошению Пушкина прибыть ему с фельдъегерем в своем экипаже, не в виде арестанта”. А уже 8 сентября поэт въезжал в Москву и был доставлен прямо в Кремль. Друзья поэта рассказывали, что, явясь в кремлевский дворец, Пушкин имел твердую решимость, в случае неблагоприятного исхода его объяснений с государем, вручить ему стихотворение “Пророк”, которое, в первоначальном виде, оканчивалось следующей строфою:

Восстань, восстань, пророк России,

Позорной ризой облекись

И с вервьем вкруг смиренной выи

К царю [душителю] явись.

Четверостишие это хорошо передает то крайнее душевное состояние Пушкина, с которым он шел на эту встречу. Аудиенция длилась час или два. Содержание беседы в точности не известно. Обстоятельная реконструкция содержания этой беседы выполнена Н. Эйдельманом (Секретная аудиенция”, “Новый мир”, № 12, 1984), а история вопроса подробно изучена Г.А. Невелевым (“Истина сильнее царя…”, М, “Мысль”, 1985).

Мы же ограничимся воспоминаниями современников, донесшими рассказы с обеих сторон. Вот рассказ, слышанный со стороны Пушкина: “Фельдъегерь вырвал меня из моего насильственного уединения и привёз в Москву, прямо в Кремль, и всего покрытого грязью, меня ввели в кабинет императора, который сказал мне: -“Здравствуй, Пушкин, доволен ли ты своим возвращением? Я отвечал как следовало. Государь долго говорил со мною, потом спросил: – “Пушкин, принял бы ты участие в 14 декабря, если бы был в Петербурге? – “Непременно, государь, все мои друзья были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нём. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю бога!” – “Довольно ты подурачился, – возразил император, теперь будешь рассудителен, и мы более ссориться не будем. Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь: отныне я сам буду твоим цензором”.

А это рассказ со стороны Николая: “Я, – говорил государь, – впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения в Москву совсем больного и покрытого ранами – от известной болезни. Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге? – спросил его между прочим. – Стал бы в ряды мятежников, – отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и даёт ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания, протянул мне руку, с обещанием – сделаться другим”. Оба рассказа правдоподобны и не только потому, что в них содержатся одинаковые ответы на главные вопросы, ради которых состоялась эта встреча. Но, прежде всего тем, что они в характерных деталях передают личное отношение рассказчиков друг к другу. Для нашей темы в них важно следующее, во-первых, главный следователь продолжил допрос по делу 14 декабря. Во-вторых, становясь личным цензором, царь давал понять Пушкину, с одной стороны, насколько значима была в политическом отношении его роль в этом движении, а с другой – что отныне он становится его слугой, в понимании Пушкина – шутом. И, в-третьих, стало ясно, что из помилования поэта он извлекал для себя выгоду, дабы сгладить близкое впечатление от разгрома восстания декабристов.

Разойдясь, они продолжали на людях осыпать друг друга комплиментами, но это была внешняя сторона их отношений. Внутренняя сторона заключалась в том, что Николай следил за каждым шагом поэта через вновь образованное III-е отделение, возглавляемое Бенкендорфом, а Пушкин выяснял обстоятельства его деятельности по подавлению восстания декабристов, результаты этой кропотливой работы собраны и обобщены в книге Г.А. Невелева “Истина сильнее царя…”,М., “Мысль”, I985 г.

Трудно переоценить значение аудиенции 8 сентября для всей последующей жизни, творчества и, в особенности, гибели Пушкина. Во всяком случае, любое исследование жизни и творчества поэта за этот период будет существенно неполным, если оно не будет учитывать самой главной и наиболее могущественной из всех внешних сил, действовавших на Пушкина в лице самого царя.

Говоря об условиях и итогах секретной аудиенции, нельзя не отметить следующего: высшая дипломатия примирения могла осуществиться лишь при безусловном оправдании совершенных действий каждой из сторон. Пушкину как признанному поэту достаточно было откровенного признания относительно событий 14 декабря. “Молодому царю”, начавшему свое царствование с казней и расправы, требовался достойный, исторический пример. Не исключено, что сам Пушкин в беседе указал на пример Петра I, чем и разрешил сложное положение Николая. Но, сойдясь на примере именитого предка, нужно было и дальше, по крайней мере в глазах Пушкина, следовать ему. Тем более, что поза рыцаря слова у Николая была излюбленной. Пушкин принял условия игры, отлично понимая ее призрачность. Этим только и можно объяснить то доминирующее положение, какое занимает тема Петра I в его дальнейшем творчестве. Нужно было, пользуясь достигнутой договоренностью, на конкретных исторических примерах показать всю глубину пропасти, которая разделяла Николая и пращура его. Стихотворение “Стансы” (еще и сегодня вызывающее недоумение у некоторых критиков) — лишь первый шаг на этом пути. Нужно заметить, что и все последующие отношения между Пушкиным и царем развивались под знаком этого важного условия примирения: принятие поэта на службу для написания истории Петра I, подарок царя Пушкину 55-ти только что завершенных, в феврале 1832 года, томов Полного собрания законов Российской империи и многое другое.

Но вернемся к пребыванию Пушкина во второй столице после 15-летней разлуки с ней. Москва встретила освобождение Пушкина с восторгом. Его всюду приглашали, и где бы он ни появлялся — на него обращено было всеобщее внимание. Говорили, что вслед за императором, Москва короновала первого поэта России. Пушкин наслаждался общением с друзьями, а те, в свою очередь, — знакомством с его новыми произведениями. Особенно сильное впечатление на его друзей произвело чтение Пушкиным трагедии “Борис Годунов” в доме Веневитиновых.

Два месяца пребывания в Москве отшумели, и 9 ноября 1826 года поэт вернулся в Михайловское. Нужно было “переварить воспоминания” и подготовить по заказу царя записку “0 народном просвещении”. Пушкин понимал, что этот заказ — не что иное, как пробный камень для проверки его лояльности. Но, он писал то, что думал, лишь стилистически сглаживая углы. По положению листа 38 в рукописи Р. Иезуитовой установлено, что, закончив 15 ноября записку, поэт работал над черновиками XXV—XXX строф 5-й главы “Евгения Онегина”, после чего сделал паузу, которая и привела к новому замыслу. И все-таки что-то послужило толчком к заполнению этой страницы. Об этом свидетельствуют и характер заполнения, будто на одном дыхании, и тема начатого стихотворения. Но, чем могла быть вызвана пауза и что могло послужить толчком?

Приближалась годовщина декабрьского восстания. Пушкин спешил в Москву, чтобы отметить эту дату с друзьями. Выехав 25—26 ноября из Михайловского, он попал в .аварию. Как он сам об этом писал: “Псковские ямщики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня: у меня помят бок, болит грудь, и я не могу дышать: …жду, чтобы мне стало хоть немного лучше, дабы пуститься дальше на почтовых”. Этим, вероятно, была вызвана пауза. А толчком, по-видимому, послужило письмо Бенкендорфа, которое нашло Пушкина во Пскове 29 ноября. Это было не письмо, а окрик: “…Ныне доходят до меня сведения, что вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную вами вновь трагедию. Сие меня побуждает вас покорнейше просить об уведомлении меня, справедливо ли такое известие, или нет. Я уверен, впрочем, что вы слишком благомыслящи, чтобы не чувствовать в полной мере столь великодушного к вам монаршего снисхождения и не стремиться учинить себя достойным оного”. Пушкин тотчас написал в Москву М.П. Погодину письмо с просьбой немедленно приостановить публикацию его стихотворений в журналах, а другим письмом направил Бенкендорфу список “Бориса Годунова”. И тут в самый раз было задуматься о своем новом положении, о последнем свидании с Николаем, и о той роли, которую царь отводил ему вместе с дарованной свободой.

По-видимому, сразу возникло осознание своей роли в восстании декабристов. Затем, как первое и непосредственное стихотворное воплощение этой мысли, появились уже строки, навеянные очевидно, тем, что декабристы висели в колпаках, напоминающих шутовские. Поэт начал записывать: “ И я бы мог, как шут на…”, остановился и зачеркнул слова “шут на”. — Но, если не шут, то кто же?! — Пауза! И, как заметил еще А. Эфрос , такие паузы поэт обыкновенно заполнял рисунками.

Мышление Пушкина, как отмечал С. Бонди, эффективнее происходило с пером в руках. Общение с рукописью было неотделимой потребностью его творчества. Поэтому рисунки поэта всегда вдохновенны, Пушкин — мастер психологического портрета, и, вследствие этого, чисто внешнее сходство при отождествлении его рисунков необходимо, но всегда недостаточно.

Возможно, первым, сразу под стихотворной строкой, возник Николай. Надменный и пристальный взгляд, плотно сжатые губы и голова, опирающаяся на воротник военной формы, никак не согласуются с принятой сегодня атрибуцией этого рисунка, как портрета декабриста С.П. Трубецкого. Достаточно сравнить его с изображением добродушного лица декабриста в Пушкинских “Эскизах разных лиц, замечательных по 14 декабря 1825 года”. Отождествление рисунка можно выполнить по портрету Николая I, гравированного Райтом с оригинала Доу в феврале 1826 года, но еще лучше по рисунку К. Брюллова, выполненного в профиль, в 1840 году. В поисках ответа на вопрос — кем же ему быть, Пушкин рядом с царем рисует “реформатора России” — М.М. Сперанского, но неудачно, и тут же зачеркнул его. Затем следует несколько попыток добиться сходства, но также неудачных. То нос и лоб неверно схвачены, то брови не на месте. Наконец, не вырисовывая головы, удалось точно зарисовать профиль лица в обозначить глаза. Рисунок можно сравнивать как с изображением Сперанского на гравюре Райта с портрета Доу 1825 г. (помещен справа), но лучше — Иванова, выполненного в 1808 (слева). Рисуя Сперанского, Пушкин сравнивал судьбы. Блестяще начатая карьера реформатора внезапно и без видимой причины оборвалась 17 марта 1812 года, когда его ночью, в сопровождении частного пристава, отправили в ссылку в Нижний Новгород, а затем в Пермь. За этим прогрессивные преобразования, начатые Сперанским, приостановились, и Россия качнулась в сторону реакционного мракобесия. Взошла звезда нового временщика — Аракчеева. Внизу, сразу под Николаем, поэт рисует Аракчеева, но неудачно — слишком добр, зачеркнул. Еще ниже схватил точно только профиль и справа вверху от него стал крупно рисовать поясной портрет. Есть определенное сходство рисунка с портретом Аракчеева на гравюре Вендрамини начала XIX в. Надменный взгляд, плотно сжаты губы, утонченный на конце нос, волосы, зачесанные на лоб, и характерная деталь — генерал от артиллерии в гражданском. Он разжалован. Если Сперанского Пушкин мог еще видеть в Москве, то Аракчеева он уже не застал и рисовал его по памяти. 19 декабря 1825 года он был уволен от занятий по царской канцелярии, а 30 апреля 1826 года уехал в Карлсбад на лечение. Возможно, за этими размышлениями у Пушкина родилась мысль, высказанная в 1834 году Сперанскому: “Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как гений зла и блага”. А на вершине царствования Александра, как разрешение его внутренних противоречий, Пушкин поместил виселицу с повешенными декабристами. Вал кронверка Петропавловской крепости как бы опирается на головы Сперанского и Аракчеева. А над валом, лицом обращенным к виселице оказался вершитель судеб, главный палач, подытоживший время царствования своего брата — Николай I.

За этими размышлениями рефреном к поэту могла, вероятно, вернуться строка, вызванная размышлениями над собственной судьбой. “И я бы мог…” — записывает он, и снова следует пауза. Действительно, и он бы мог—приедь он в Петербург накануне восстания; и он бы мог — попадись он в лапы следственной комиссии, состоящей из таких как князь А.Н. Голицын или, что еще хуже, самому Николаю. Под неоконченной строкой стихотворения возникает портрет Голицына в очках, этого “губителя просвещения”, как называл его Пушкин в эпиграмме “Вот Хвостовой покровитель”.

Он был министром народного просвещения и духовных дел при Александре и насаждал мистику в России через Библейские общества, президентом которых он состоял. Атрибуцию рисунка можно проводить по портрету Голицына, выполненному Кнорре, или по известному рисунку В.Ф. Адлерберга “Заседание следственной комиссии”, 1826 г. А рядом с Голицыным снова возникает образ главного следователя, пристально вглядывающегося в каждого из допрашиваемых — возможно, Пушкину стали известны какие-то подробности допроса Николаем декабристов.

И он бы мог… — и не спас бы его Сперанский, будучи главным организатором Верховного суда, как не мог спасти он близких ему В.П. Штейнгеля и Г.С. Батенькова. Вслед за этим, рядом с едва обозначенным профилем Сперанского, Пушкин рисует плотную полуфигуру Штейнгеля, а под ним, оттененный штриховкой, профиль Батенькова.

Штейнгель в очках, с коротко остриженными волосами, плотно сжатыми губами и бакенбардами. Последние на автолитография О. Эстеррейха 1823 г. изображены несколько по-иному. Это нас не должно смущать, так же как и отсутствие очков у Батенькова, ибо общее сходство литографии К. Зеленцова 1822 г., изображающей Батенькова в одинаковом ракурсе с рисунком Пушкина, — поразительно. И Батенькова, и Штейнгеля поэт, вероятно, видел еще до первой своей ссылки в 1820 г. На этот счет и следует отнести указанные различия. Но, что Пушкин мог знать о связях Батенькова и Штейнгеля со Сперанским? Известно, что Штейнгель и Батеньков были друзьями. Начало знакомства Батенькова и Сперанского относится ко времени их совместного пребывания в Сибири в 1819 году. После возвращения реформатора в Петербург они поселяются рядом. И Батеньков, и Штейнгель были частыми гостями в доме Сперанского.

Анализируя поведение Сперанского. Пушкин шаг за шагом пытается найти ответ на главный, мучавший его вопрос: кем ему быть на службе у Николая, если не шутом? И здесь, он, вероятно, переходит к анализу самого драматического момента в жизни Сперанского — к участию его в работе Верховного уголовного суда. Как метко заметил Батеньков, ссылка Сперанского продолжалась и в Петербурге. Николай не любил его, но за неимением замены вынужден был обратиться к нему. Сперанский был автором манифестов 13 и 10 декабря о восшествии на престол Николая и о поражении восстания. Но, после первых допросов Николаю становится ясной причастность его к восстанию. По ряду соображений Николай “простил” Сперанского и тут же наказал тем, что назначил его членом Верховного уголовного суда. Реформатор пытался противиться этому решению вплоть до отставки, но сил не нашлось, и он, переступив через собственное “я”, повиновался воле нового царя. Тяжело далось ему это решение, дочь Сперанского часто видела отца “в терзаниях со слезами на глазах”. Пушкин об этом знал или догадывался — на рисунке с двойными бровями Сперанский не случайно выглядит подавленным.

Низ рассматриваемой страницы заполнен схематическими человечками, которых А. Эфрос назвал пляшущими чертями. Действительно, задумывая поэму “Влюбленный бес”, Пушкин в южной ссылке рисовал чертей. Но в данном случае это не черти, а человечки, которые понадобились поэту, по-видимому, для выражения действия лиц, чьи портреты он рисовал. В них, вероятно, заложена вполне определенная драматургия. Слева внизу поэт изобразил топающую фигурку — это, вероятно, Николай. Известны свидетельства, что царь на допросах топал ногами. Рядом с топающим расположен человечек, как бы отпрянувший от испуга — это, по-видимому, Сперанский.

Разгневанный Николай словно бы кричит в лицо Сперанскому: я тебя избавил от Петропавловской крепости, а ты отказываешься служить мне?! И Сперанский, смирившись, пошел мимо Батенькова — Пушкин рисует фигурку, удаляющуюся от этих двух — к человечку, стоящему как бы в извиняющейся позе. Но, кто это? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно атрибутировать мужской портрет, расположенный над извиняющимся человечком. Заметим, что этот портретный рисунок логически замыкает всю цепь размышлений поэта вокруг главного вопроса — если не шут, то кто?

Так кого же Пушкин изобразил в качестве своего гражданского идеала? С определенной долей уверенности можно утверждать, что здесь изображен Н.С. Мордвинов. Отождествление можно выполнить по портрету Дж. Доу 20-х г. XIX в., а также по атрибутированному С. Плаксиным рисунку поэта, в Ушаковском альбоме (“Лит. газ.”, I июня 1983 г.). Пушкин точно передал ту внутреннюю улыбку, которая сопровождает почти все портреты первого адмирала Черноморского флота и сенатора. Портрет поэту удался сразу, и он только подрисовал двойной старческий подбородок. Служа четырем царям, Мордвинов остался верен своему девизу: служить отечеству, а не двору. Еще в 1824 г. Пушкин отметил в письме к Вяземскому: “Мордвинов заключает в себе одном всю русскую оппозицию”. Декабристы зачислили его во Временное правительство. Мордвинов поддерживал Сперанского при проведении последним прогрессивных преобразований. Своего мнения он не скрывал. Многим были известны нелицеприятные речи Мордвинова в Государственном совете против зла и насилия. Ученый и просветитель, он был подлинным кумиром молодежи того времени, ибо олицетворял честь и совесть России. Сразу после восстания Мордвинов подал записку Николаю с мнением против смертной казни, даже если бы это было покушение на царя. Затем, проявив подлинное гражданское мужество, он, единственный в Верховном суде, голосовал против смертной казни. Сперанский оправдал надежды царя и голосовая за четвертование пятерых декабристов.

Пушкин, по-видимому, знал о мнении Мордвинова против смертной казни, и этого ему было достаточно, чтобы догадаться о том, как вел себя Мордвинов на суде. Возможно, поэтому вслед за маленькой фигуркой извиняющегося он нарисовал большую фигуру человека, стоящего в независимой позе, как результат роста Мордвинова в глазах поэта. Идеал найден, есть на кого равняться — и перед Мордвиновым, сразу за Батеньковым, едва заметным профилем возникает автопортрет поэта. В минуту душевных потрясений Пушкин всегда как бы всматривался в себя.

А что же Сперанский? Не найдя поддержки своим верноподданническим действиям у Мордвинова, он стал прямым виновником казни пятерых декабристов. Вероятно, поэтому Пушкин внизу снова рисует виселицу, а рядом — убегающего от нее человечка в позе отчаяния с вытянутыми вперед руками. А впереди него снова возникает профиль Сперанского, но уже какой-то дьявольский.

Разумеется, нужно иметь в виду, что сказанное выше является лишь неким приближением к решению сверхзадачи — о чем же на самом деле думал Пушкин при заполнения этой страницы? Тем не менее, вероятность правдоподобия решения задачи здесь увеличена за счет использования приема сквозного действия, позволившего охватить процесс заполнения всей страницы в целом, чего не было сделано раньше.

ИТАК, в конце своих размышлений Пушкин нашел ответ на волновавший его вопрос. Позднее, по-видимому, узнав о голосовании Мордвинова в Верховном суде, поэт написал ему стихотворное посвящение. В нем (вслед за упоминанием в “Стансах”) Пушкин называет Мордвинова новым Долгоруковым, чем публично ставил его под защиту в глазах наследника Петра I.

Всю жизнь поэт был верен избранному им гражданскому идеалу. 18 мая 1836 года, сетуя на притеснение полицией его как журналиста, Пушкин написал жене: “Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет, на меня смотреть как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого,как на шпиона; черт догадал меня родиться в России с душою и талантом!”.

Заполнив всю страницу рисунками. Пушкин так и не смог закончить начатого им стихотворения — слишком тяжела была ноша. Он так и не смог доверить слову то, что так свободно выразил в рисунках. Тем не менее, размышление над темой “И я бы мог…” будет существенно неполным, если не обратить внимание на то, что это был первый взгляд поэта на его отношения с царем. Совсем неслучайно Пушкин перед последней дуэлью заметил, что “…гений с одного взгляда открывает истину, а истина сильнее царя…”.[1] Неслучайно выделена им и последняя фраза — возможно, это прямое завещание.

Но в чем заключалась истина и почему она должна быть сильнее царя? Здесь, вероятно, речь может идти только о тайной истине, касающейся непосредственно царя и тщательно им скрываемой. А истина, которую понял Пушкин с первого взгляда, как было показано выше, заключалась в том, что Николай “простил” его для всех, но не для себя. Поставив его в один ряд (а может быть, и выше!) с вождями восстания декабристов, он постарается найти удобный случай, чтобы чужими руками привести приговор в исполнение. Николай боялся Пушкина, как боялся бы он, к примеру, освобожденных Пестеля или Рылеева, сохрани они прежние душевное состояние и порыв.

Нет, Пушкин не испугался угрозы и не отступил. А, приняв молчаливый вызов, смело шел навстречу опасности, которую можно было ожидать отовсюду. Известно, чего стоят тайные желания владыки, угаданные подобострастными подчиненными. Испытывая судьбу, Пушкин в 1828 году просится на европейский театр Русско-Турецкой войны. Ему отказывают — слишком явной была бы причина гибели. Он пишет пророческое стихотворение “Анчар”, и в 1829 году, не спросясь, мчится на азиатский театр войны в Арзурум. Но в открытом бою судьба его хранила. Да и пока он был не женат, позиция его была неуязвимой. Женитьба сразу все осложнила — нужно было думать и отвечать за двоих. Пушкин понимал, что Николай не замедлит воспользоваться этим положением. Предвидя прямое вторжение царя в его семейную жизнь, он начинает, вероятно, с 1831 года. вести подробный дневник. Дошедшие до нас отрывки с осени 1833 года по февраль 1835 года дают представление о нем, как о дневнике интимной жизни двора.

Здесь мы вплотную подошли к истокам причин гибели Пушкина. Как видим, свое начало они берут от восстания декабристов, а их конкретное воплощение следует искать в событиях жизни поэта, начиная со дня женитьбы. Между тем, почти все исследователи сосредотачивали свое внимание на событиях 1836 года, т.е. с нашей точки зрения, — на заключительном этапе. В результате подобного ограничения, известные нам из обобщающих работ П.Е. Щеголова и С.Л. Абрамович факты, по-видимому, именно из-за этого не находят должного объяснения. Однако самая большая ошибка, вытекающая из подобного подхода, заключается в том, что в разыгравшейся трагедии царю отводится не главная, а второстепенная роль (см. например книгу С. Л. Абрамович “Пушкин в 1836 году”. Л., 1984, с. 185). Вследствие этого, сколько бы мы ни говорили о влиянии светского окружения, хотим мы того или не хотим, но гибель поэта все же не выходит за рамки узкосемейной трагедии. Не унижает ли это Пушкина? И, наконец, кому это было выгодно? Конечно, унижает. А выгодно было Николаю. До Октябрьской революции об этом открыто вообще говорить было нельзя, поскольку прямо затрагивало царствующий дом.

Что же мешает нам сегодня обратиться к этому вопросу? Может быть, завещание Пушкина относительно жены? Но, в нравственном отношении нет ничего худшего, чем ограничить трагедию поэта узкосемейными рамками, пусть и расширенными на светское общество. В этом случае роль Натальи Николаевны в гибели мужа становится чуть ли не самой главной, чего и добивался Николай, пытаясь отвести от себя вину. Развратник на государственном посту (об этом писал Добролюбов), он распространял рассказы об уроках нравственности, которые он якобы давал Пушкину и его жене, — большего лицемерия нельзя придумать. Другое дело — преднамеренное политическое убийство, лично спровоцированное Николаем в расчете на прямое исполнение его приговора другим лицом. В этом случае Наталья Николаевна становится такой же жертвой покушения царя, как и ее муж. А любое преувеличение роли жены в гибели Пушкина представляется ничтожным и недостойным внимания по сравнению с инспирированным царем актом политического убийства ее мужа. Не в этом ля кроется глубинный смысл завещания Пушкина относительно жены?

Итак, в порядке постановки задачи, рассмотрим конкретные детали высказанного выше предположения, касающегося гибели Пушкина, которые, безусловно, требуют всестороннего обсуждения и проверки. В основу его положена рассмотренная выше страница рукописи, как первый взгляд поэта на свои отношения с царем после восстания декабристов и завещание Пушкина: “…гений с одного (читай – “с первого” – А.3.) взгляда открывает истину, а истина сильнее царя…”. Как практически Николай мог поставить Пушкина под удар? Для этого, вероятно, ему достаточно было добиться “тайного” свидания с Натальей Николаевной и позаботиться о свидетелях, которые тайное могли бы сделать явным. А далее в силу вступали уже законы эпохи чести — одно неосторожное слово, и поэт обязан был драться на дуэли. Пушкин наверняка это понимал и старался не оставлять молодую жену без присмотра. Если по письмам и другим документам проанализировать все отъезды поэта, то окажется, что наиболее подходящая ситуация для исполнения замысла Николая складывалась в сентябре 1832 года. В тот отъезд Наталья Николаевна оставалась одна в обществе Идалии Полетика. Во все остальные отъезды Пушкин оставлял жену уже под присмотром ее тетки Загряжской. Царь в это время находился в Москве, и сразу после приезда туда Пушкина, он в три дня доскакал к Петербургу. Вероятно, именно Идалия Полетика у себя на дому устроила царю свидание. Причем, свидетелем его мог быть и П.П. Ланской, тогда любовник Идалии. В силу этого обстоятельства он, вероятно, и стал вторым мужем Натальи Николаевны — у нее просто не было выбора. Наверняка, это свидание для Пушкиной было полной, неожиданностью. Точно так же, как и в 1838 году, когда та же Полетика устроила ей свидание в своем доме с Дантесом. И хотя все говорит о том, что Наталья Николаевна вышла из этого испытания с честью, царь добился главного — гибель Пушкина была предопределена. Письма свидетельствуют о том, что Пушкин, со свойственной ему проницательностью, почувствовал это на расстоянии. Оставалось неизвестным как долго будет молчать Полетика. Пушкин, по-видимому, понимал, что вряд ли кто из русских посмеет воспользоваться этим предлогом, хотя бы из-за боязни опорочить царя. Опасность следовало ожидать со стороны иностранцев. За три года до дуэли поэт угадал соперника. В дневнике 26 января 1834 года он записал: “Барон д’Антес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты, в гвардию прямо офицерами. Гвардия ропщет”. Появление Дантеса ускорило развязку. Идалия влюбилась в Дантеса, а тот — в Наталью Николаевну. Полетика, добиваясь взаимности, выбалтывает тайну Дантесу, тот от этого наглеет в своих притязаниях. Наконец, Полетика устраивает Дантесу свидание, вероятно, по образцу свидания с Николаем. Дантес потерпев полное фиаско на свидании, пишет под диктовку Геккерна анонимные письма с намеком на царя. Такова вкратце предыстория гибели поэта, какой она вытекает из выдвинутого выше предположения, которое, безусловно, должно быть подвергнуто всестороннему и тщательному анализу.

Итак, в конце 1832 года перед Пушкиным разверзлась пропасть. Что он мог предпринять против царя в рамках этики своего времени? Вызвать его на дуэль? Но, тогда не только подчиненный начальника, но и соперник из низшего класса табели о рангах не мог вызвать соперника из более высокого класса, а о царе и говорить нечего. Впрочем, умирая, Пушкин, по-видимому, жалел об упущенной возможности прямой дуэли, когда передавал через Жуковского: “Скажи. государю, что мне жаль умереть, был бы весь его” (читай: “весь к его услугам” — А. 3.). Но, может быть, можно было убить царя из личных побуждений? Нет, это было бы ниже собственного достоинства, да и дети, и жена подвергались при этом опасности. Открыто сказать свету о низости царя? Но и это не удивило бы свет, а Пушкина просто сочли бы за сумасшедшего, как эта вскоре случилось с фрейлиной Безобразовой и ее мужем, что и отметил Пушкин в своем дневнике. Все эти вопросы реально вставали перед поэтом. Итогом этих размышлений, возможно, стало стихотворение “Не дай мне бог сойти с ума”, которое, вероятно, было написано все же в конце 1832, а не в 1833 году, как принято считать. Нужно сказать, что создавшееся положение чем-то напоминало конфликтную ситуацию 1820 года, когда оклеветанный Ф.И. Толстым — “Американцем”, поэт раздумывал над тем, кого ему убить: себя или Александра I ? Тогда его спас П.Я. Чаадаев, указав на высокое предназначение. И на этот раз ничего другого не оставалось, как обратиться к самому грозному оружию, которым он владел в совершенстве, — к искусству.

В свое время М. Горький отметил, что “жизнь Пушкина почти так же сказочно разнообразна, как и его творчество”. Между тем, ничто так не питало творчество поэта, как его собственная жизнь. Соединяя в себе практически несоединимые черты характера, Пушкин активно изучал жизнь во всем ее разнообразии. Прирожденный Протей, он легко перевоплощался в крестьянина и в царя, чувствуя себя одинаково свободно во всех сословиях и слоях общества. Гениальность Пушкина всеобъемлюща (о всемирной отзывчивости Пушкина говорил Достоевский) отзывчивости Пушкина говорил Достоевский), в силу чего и жизнь его представляет собой редкий образец гармонии личности и ее максимального самовыражения. Можно сказать, что жизнь Пушкина так же гениальна, как и его творчество. Без учета этого наше понимание и того, и другого будет всегда неполным. Философия, как известно, ставит своей высшей целью познание личности человека во всех её проявлениях. В ряду гениев Человечества кажется один Пушкин, как никто другой, дал нам редчайшую возможность продвинуться в решении этой проблемы так далеко, как никто другой. Причем, это движение никогда не закончится, пока будет существовать Человечество, ибо творчество Пушкина всегда будет вовлекать в свою орбиту всё новые и новые поколения, вызывая за этим неизменный интерес к его личности.

Пушкин, как и положено всевидящему пророку, предвидел все – и всеобщий интерес к нему (“Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой… “), и неугасаемый интерес к его творчеству (“…не зарастёт народная тропа”) к его рукописям (“Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный…”), и, если хотите, даже появление С.С. Гейченко, как домового… Конечно, он работал на этот интерес и старался максимально удовлетворить его. Но, было бы наивным полагать, что он прямо переносил факты своей жизни в творчество, о чём и сам нас не раз предупреждал (“Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной…”). Пушкин был воинствующим пророком. В борьбе с деспотизмом тирании, он делал всё, чтобы не упустить любой возможности донести до потомства истину. Поэтому всю свою жизнь вел дневники, понимая, что они могут быть уничтожены. Часть записей ему пришлось уничтожить самому в конце 1825 г., “… при открытии несчастного заговора”. Предвидя прямое вторжение царя в его семейную жизнь, он начинает, вероятно с 1831 года, вести подробный дневник. Дошедшие до нас отрывки с осени 18ЗЗ по февраль 1835 года дают представление о нем, как о дневнике интимной жизни двора (“Так я же сделаюсь русским Dangeau.”). Обреченность этих записей он понимал (“Государыня пишет свои записки… Дойдут ли они до потомства?”). Так что, в этих условиях просто ничего другого не оставалось, как спрятать истину в творчестве. Эзоповский язык и нравственное содержание искусства могли передать многое. К тому же, истина, в одеяниях искусства, могла преодолеть любые временные и властные барьеры. В этом смысле искусство, как истина, становилось сильнее царя. За четыре года до гибели Пушкин предугадал и дату своей гибели ( в “Пиковой даме” – тройка, семерка – это 37-й год или возраст 37 лет, а туз пик, в карточном гадании, как известно, обозначает гибель!), и за три года угадал соперника на последней дуэли, сделав запись в Дневнике о Дантесе…

Испытав осенью 1832 года страшной силы удар, Пушкин не испугался близкой смерти и не унизился до мелкой мести “офицеришке” – Николаю, и его сводне Полетике. Не опустился он и до мелкой подозрительности к жене и не лишил ее радостей молодой жизни. Но, взвалил на себя этот тяжкий груз и еще больше стал оберегать жену от искушений жизни. Только редкие, скупые строки из писем жене да стихотворение, обращенное к ней “Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит”,—дают представление о глубине страданий поэта. Но полнее всего эти нечеловеческие переживания нашли разрешение в крупных произведениях.

В начале 1833 года Пушкин обращается к переводу трагической комедии Шекспира “Мера за меру”. Сюжет ее как нельзя близко передавал содержание только что случившегося. Отказавшись от прямого перевода комедии, Пушкин создает поэму “Анджело”, совершенство которой нами еще не оценено. Сохранив шекспировский сюжет, поэт настолько гармонизовал форму, что по лаконизму действия и насыщенности мыслей она приблизилась к его “маленьким трагедиям”. Назвав поэму именем главного героя, Пушкин дал понять, что во главу угла он ставит разоблачение нравственного цинизма и лицемерия, облеченного властью Анджело, духовным наследником которого был Николай. Благодаря свободной форме изложения сюжета, лицемерие Анджело доведено до предельной черты, за которой может находиться только неправдоподобие. Вызывает, однако, удивление — почему поэт, при свободной форме изложения сюжета, не попытался заметно изменить его? По-видимому, все же развитие событий и их нравственная оценка, заложенные в шекспировском сюжете соответствовали его собственным переживаниям и целям. Облегчалось при этом и прохождение цензуры. Конечно, в деталях нельзя сравнивать поведение Изабеллы в поэме и Натальи Николаевны в жизни, но целостная оценка может быть вполне оправдана. То же самое можно сказать о “друге мира, истины, художеств и наук”, предобром Дуке-Пушкине.

Поэма “Анджело” явилась как бы прелюдией на пути создания самой совершенной поэмы “Медный всадник”. Если в “Анджело” поэт рассмотрел нравственную сторону своей трагедии с личностной стороны, то в “Медном всаднике”, личная трагедия стала как бы продолжением общественной трагедии, вызванной разгромом восстания декабристов.

Есть множество свидетельств тому, что тема “И я бы мог…” длительное время занимала поэта. Но, как ее выразить в условиях личной цензуры царя? Задача, казалось бы, непреодолимая, тем более, что она прямо затрагивала царя. Однако, универсальный гений Пушкина разрешил и ее. После нескольких попыток решить задачу в большой, но так и незаконченной поэме “Езерский”, ухватившись, казалось бы, за единственную случайность, что памятник Петру находился на Сенатской площади, где происходило восстание декабристов — Пушкин, опираясь на факт самого сильного наводнения, случившегося за год до восстания, создал непревзойденный шедевр — поэму, “Медный всадник”. По лаконичности формы и глубине содержания она стала вершиной стихотворческого таланта Пушкина. Совершенство поэмы можно измерить только всей глубиной трагедии личной жизни поэта. В ней Пушкин пророчески предсказал свою близкую гибель, как продолжение судьбы пятерых повешенных декабристов, в одном месте с которыми он хоронит и себя. Бедный (Его Величество)Гений (имя ЕВГений для главного героя поэмы, видимо, выбрано не случайно, на что и хотел обратить наше внимание автор), спасшийся от наводнения (восстания декабристов), преследуемый Медным всадником (наследником Петра – Николаем) и лишенный преследователем последнего права — права на личное счастье (имя Параши неслучайно созвучно с Наташей), гибнет от безумия (вспомним стихотворение “Не дай мне бог сойти с ума”). Не делая подробного анализа поэмы, заметим, что, пользуясь этим ключом, можно многое понять из того, что хотел донести до нашего понимания поэт. Здесь и описание поиска могил повешенных декабристов, в поиске Евгением дома Параши, здесь и “горделивый истукан” (Николай), здесь и Александр, знавший о движении декабристов, но “в душе скорбными очами на злое бедствие глядел” и многое другое. В поэме ничего нет случайного. Неслучайно Евгений сидит на сторожевом льве, грозящем поднятой лапой отвернувшемуся от него Медному всаднику. Не случайно выбран и дом Лавалля, который он защищает (именно там жила И. Полетика).

Однако, главная проблема понимания поэмы состоит в разрешении дуализма: автор-герой. Заметим, что концепция маленького человека не только не разрушает дуализма, но и усиливает его. В беловом варианте поэмы Пушкин оставил относительно себя только косвенный указания, касающиеся прозвания и времени службы. В черновых вариантах Евгений был поэтом и даже юнкером (еще одно предвидение поэта!)[27], но эти прямые указания, естественно, нужно было скрыть. Для сокрытия действия Николая, поэт также воспользовался приемом дуализма, представив Петра двумя образами одновременно: реальным историческим лицом и его тенью – памятником, Медным всадником. Однако, Пушкину удалось обмануть, и надолго, только своих читателей. Николай сразу разгадал скрытый смысл поэмы и запретил ее публикацию. Пушкин при жизни несколько раз пытался переделать ее, но от перечеркнутой царем сцены преследования Евгения Медным всадником так и не смог отказаться, как не пожелал сделаться шутом царя.

И все-таки спор, если можно так выразиться, вокруг Петра между царем и поэтом решился в пользу последнего. “История Петра-1”, над которой так долго работал Пушкин и которую, предчувствуя близкую кончину, он так торопился закончить, должна была закрепить эту победу, даже не будучи опубликованной. Сравнения, в которых поэт опирался на исторические документы, были явно не в пользу новоявленного Петра”. Уже после смерти Пушкина в 1840 году, Жуковский попытался издать этот труд. Ответ Николая был лаконичным: “Сия рукопись издана быть не может по причине многих неприличных выражений на счет Петра Великого”.

ИТАК, Николай даровал Пушкину “свободу” и вместе с тем, используя весь свой административный аппарат, всячески старался натянуть шутовской колпак на поэта. При ближайшем рассмотрении, однако, этот колпак выглядел медленно затягивающейся петлей. Как еще иначе назвать жесточайшую цензуру, постоянную слежку, перлюстрацию переписки, в том числе и семейной, назначение камер-юнкером, насильственное прикрепление ко двору и, наконец, мерзкое покушение на честь семьи?! Пушкин, не теряя достоинства, противился насилию всей силою своего таланта. Однако эта неравная борьба, во многом скрытая от современников, в конце концов, окончилась гибелью поэта. И чем глубже мы проникаем в тайну этой гибели, тем все отчетливее просматривается так тщательно скрываемая современниками, роль царя и его окружения, которая, собственно, и поставила поэта на край пропасти. Николай остался верен себе. Так же фарисейски, как он отдал решение судьбы пятерых декабристов суду, так и убийство Пушкина он перепоручил Дантесу. Отдавая дань суеверию поэта, заметим, что он погиб не только от белой лошади (Дантеса), но и от белокурого наездника (Николая), управляющего ею.

Но и в смерти Пушкин отстоял свое право не быть шутом и не только тем, что не был повешен, а погиб в открытом бою, но еще и тем, что завещал похоронить себя не в камер-юнкерском костюме, а в простом сюртуке. В неравной борьбе поэт погиб, но душа его, словно Пророк — пилигрим, обрела бессмертие свое в неустанном исполнении завещанного ей предназначения:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей!

Опубликовано в газете “Радянське Прибужжя”, 6 июня 1992 г.